働くために必要な19種類の在留資格について

働くために必要な在留資格の種類

在留資格とは何か

外国人の方が日本国内での何らかの活動を行う場合に必ず必要となる在留資格。 そして、よく混同されるものにビザ(査証)があります。この違いは何なのでしょうか?

わかりやすく解説していきます。

ビザ(査証)とは?

ビザ(査証)は、外国人の方々が日本へ渡航を予定する際、その外国人の居住国の在外日本大使館等(外務省)に対しビザ(査証)申請をし、その渡航目的等を審査後、外国人の旅券(パスポート)に貼付されるものです。

「ビザ(査証)申請者のパスポートは有効なものであり、ビザ(査証)の範囲内の活動や期間であれば、日本に入国させても問題ない」という在外日本大使館等の日本入国への推薦状のようなものです。

2025年3月現在、外務省HPにはビザ免除措置国・地域が71掲載されています。

それらの国や地域に関しては、短期滞在であれば、日本への渡航にあたりこの査証申請は不要でパスポートのみで来日し、空港等の入国審査を受けることになります。代表国としてはアメリカ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、韓国などがあげられます。

ただし、ビザ(査証)なしで入国できるのは短期滞在に限られ、就労や留学を目的とする場合は、別途、在外日本大使館等にビザ(査証)を申請し、取得後に入国する必要があります。

外務省HP ビザ免除措置国・地域

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するために必要な法的な資格です。これは出入国管理及び難民認定法に基づいて定められており、法務省の出入国在留管理庁(入管庁)が外国人の申請に応じ付与します。

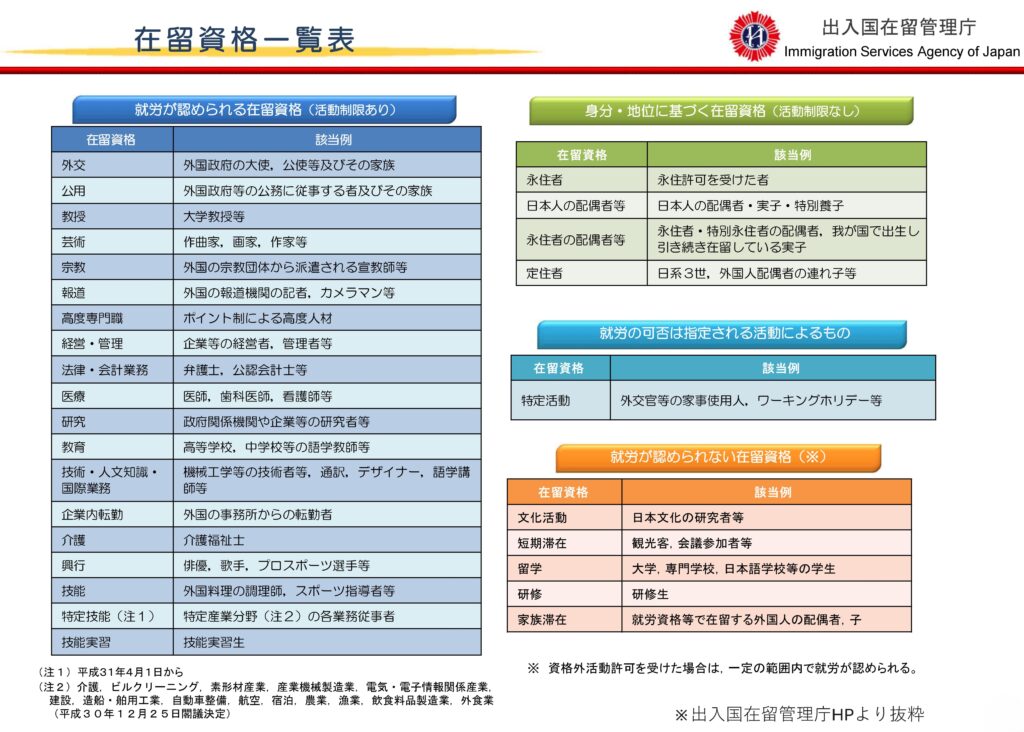

在留資格には、就労が認められる在留資格、身分・地位に基づく在留資格、特定の活動のみに付与される在留資格、就労が認められない在留資格に分かれています。それぞれの在留資格の中でもさらに細分化されており、日本での活動や立場に応じ、在留資格を取得しなければ、日本に滞在することができません。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、外国人を日本に呼び寄せる場合などは、まず在留資格認定証明書の交付を日本の入管庁(法務省)に対し申請し、許可交付を受けます。 次に、外国人の母国にある在外日本大使館等(外務省)において、日本への渡航の為のビザ(査証)申請時に、いわば法務省の推薦状でもある在留資格認定証明書を使用することで、スムーズに査証を取得します。 (※査証が下りないこともあります。)

このような形で在留資格は、外国人の方々が、日本での活動や滞在をしていくため、生活していくためには、必ず必要となるものです。また種類や期限、活動の範囲なども異なるため、滞在状況の変化に応じ、在留資格の更新や変更が必要です。

次からは、その在留資格の種類と期間、該当する活動内容などを見ていきましょう。

在留資格の種類

現在、在留資格には、大きく分けて29種類の在留資格があります。就労が認められる在留資格は19種類、身分・地位に基づく在留資格が4つ、また就労が認められない在留資格が5つあります。

就労が認められない在留資格については、入管庁へ「資格外活動許可」を申請し、許可受けた場合は、その許可の範囲内での就労が可能です。外国人留学生のアルバイト活動などはその例です。

また身分・地位に基づく在留資格については、基本的には就労の制限がありません。日本人が就労するのと同じように就職活動をし、就労することができます。また経営・管理の在留資格ではなく、会社の経営も可能です。

企業が外国人を雇用する場合には、身分系の在留資格を有している方であれば、業務を制限されませんので、雇用しやすいかもしれません。採用の際は、在留カードの確認を行い、就労制限のないことを確認しましょう。

日本人の配偶者などとの離婚や死別などの際は、定住者などへの在留資格の変更が必要となりますので、注意が必要です。

外国人労働者のための19種類の就労ビザ

令和6年末現在、日本には約340万人の外国人労働者が中長期在留者として就労ビザを得て働いています。

それでは、どのような就労資格があるのか、どのような方が該当するのか、働くために必要な19種類の就労ビザについて解説していきます。

1 技術・人文知識・国際業務ビザ

日本では「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して働く方は、令和6年末現在、中長期在留者のうち11%、約41.8万人を占めています。これは技能実習ビザの12%に次ぎ2番目の多さです。 日本の企業や団体と契約し、事務職やエンジニアなど専門的・技術的な多種多様な内容の仕事をすることが出来ます。多くは大学や専門学校などを卒業し、理系、文系などの専攻分野にあった仕事に就職することになりますが、柔軟な運用がなされているため、幅広い分野において該当性が認められています。

技術・人文知識・国際業務ビザの一例は、プログラマー、システムエンジニア、検査・診断、マーケティング、販売、営業、経理、総務、国際業務としては、通訳、翻訳、企業内語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイナー、商品開発などがあげられます。

在留期間は、5年、3年、1年、又は3月となっています。家族滞在ビザでの家族帯同も可能です。

2 高度専門職ビザ

これまでの学歴や経験、年齢、日本語レベルなどを数値化した高度人材ポイントが一定以上の外国籍の方が、他の在留資格比べて、非常に多くの優遇措置を受けることが出来るビザが高度専門職ビザです。

高度専門職ビザの種類には、高度専門職1号、高度専門職2号の二つがあります。優遇措置の主なものには、5年の在留期限付与・永住権の申請要件の緩和などがあります。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く外国籍の方で、日本の大学(国で定める一定の大学)を卒業し、年収がある一定を越え、年齢が一定以下、日本語レベルがN1以上ある場合など、その他にも条件はありますが、一般的に現在日本で働いている外国籍の方々の中には、既に申請が可能なケースもあります。

高度専門職1号取得後、3年以上の在留期間を経ることで、条件によっては、さらに高度専門職2号へ在留資格変更が可能となります。2号では、在留期限が無くなり、更新申請が不要の上、両親など家族の帯同が可能となるなど、より制限が緩和されています。

永住許可との比較など様々なケースが想定されますので、自身の状況に合わせて、検討が必要です。

3 技能ビザ

特殊な分野・職種に限定して、熟練した技能を有する外国人が日本でその技能を生かし、働くことが出来るように設けられたビザです。ビザの取得には、熟練した技能を有していることや実務経験年数などを客観的に証明することが必要です。

たとえば、外国特有の料理人、欧米等の独自の建築洋式の技術者、ソムリエ、製品加工の職人、パイロット、スポーツ指導者など。

実務経験年数は、例外を除き10年以上あることが求められます(外国の学校で専攻していた期間も経験年数に含む) 日本国内でのタイ料理店やインド料理店、中華料理店などの料理人として活躍されている外国籍の方を見かけますが、この在留資格を有している方も多いと思います。

在留期間は、5年、3年、1年、又は3月となっています。家族滞在ビザでの家族帯同も可能です。

4 特定技能ビザ

人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を有する外国人材を就労させるための在留資格です。

2018年に改正出入国管理法が成立し、2019年4月から受入れが開始されました。2024年末現在、中長期在留者の7.5%、28.4万人の方々が働いています。

一定水準以上のスキルや知識を有し、即戦力人材として介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・飲食料品製造業・建設・造船・船用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業木材産業の16分野で働くことが出来ます。

在留期間については、特定技能1号は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を越えない期間)となっています。 特定技能2号は、3年、1年又は6月となっていますが、特定技能1号よりも熟練した経験とスキル、非常に難易度の高い試験に合格する必要があり、また高い日本語能力も求められるものとなっています。要件を満たせば、特定技能1号では認められなかった配偶者や子供の家族帯同が可能となります。

政府の方針により、2024年より合格者が急激に増加しています。

5 技能実習ビザ

技能実習制度は、日本が有する技能や技術、知識を開発途上国から来日した実習生に習得してもらう制度です。外国人実習生がその技術を母国へ持ち帰ることで、経済発展に貢献することを目的としています。令和6年末時点では、中長期在留者のうち一番多い12%方々が働いています。

しかしながら、様々な問題点があることから2030年までに技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行が決まっています。育成就労制度は、日本の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とした制度です。

技能実習ビザの実習期間は、基本的には3年間です。その後、条件を満たすことによって2年の延長が可能となり、最長5年間、日本で技能実習受けることが出来ます。

また入国後1年目は、「技能実習1号」として活動し、技能試験に合格すると、2年目3年目は「技能実習2号」として活動します。

4年目以降の技能実習3号に移行するためには、技能実習生が技能検定に合格していることが必須となります。また技能実習を取り扱う管理団体が優良認定を受けていること、受入れ企業が優良認定を受けていることも必要です。 技能実習生を手厚くサポートできる受け入れ体制の構築も重要な判断材料になっています。

6 経営管理ビザ

経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を作り経営する場合や事業の管理を行なう場合などに該当します。外国人が、日本国内にある既存の事業を管理する、または日本支社を設立し、その支店の経営や管理を行なう場合なども想定されます。業種としては貿易関連会社が考えられますが、条件が整えば起業することが可能です。

取得条件の主なものは、以下のとおりです。日本国内に事業所を確保していること。資本金が500万円以上であること。事業の安定性や継続性を示すしっかりとした事業計画が出来ていること。事業の現場作業ではなく、事業の経営をすること。

在留期間は、3月、4月、1年、3年、5年となっています。

起業した場合などは、1年になることが多く、その後事業の経営状況により3年など長い在留期間が得られるようになるでしょう。

7 企業内転勤ビザ

外国にある本店などの事業所から、日本の子会社、孫会社などの事業所に転勤する外国人のための在留資格です。外国事業所において1年以上継続した勤務実績が無い場合は、在留資格「企業内転勤」には該当せず、また日本への転勤後は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動しか行なうことができません。

また日本への転勤予定の外国人の業務が事業所の経営や管理等の場合、在留資格「経営・管理」に該当するため、確認検討が必要です。

在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

8 介護ビザ

介護ビザは、少子高齢化の日本において、深刻な介護分野の人材不足に対応するため、2017年に創設された在留資格です。

技能実習や特定技能と異なり介護福祉士の資格が条件とされ、日本語能力試験N2程度の日本語能力が求められており他の在留資格に比べ難易度の高い在留資格といえます。そのため、他の資格では制限されている夜勤等の勤務も制限なく従事できるほか、雇用後すぐに配置基準に含めることが可能なため雇用側にとっても重要な介護人材となり得ます。

主な就労ケースは、大きく二つあります。

① 介護福祉士養成学校に留学生として通い、介護福祉士の国家試験に合格することで、介護ビザを取得することが可能となります。

② 他の在留資格、技能実習や特定技能で入国し経験を積んだ後、介護福祉士の国家資格に合格する必要があります。他の在留資格では帰国することが前提となっていますが、介護ビザでは更新はあるものの永続的に働くことが可能となっており、外国人側、雇用側双方のメリットといえます。

在留期間は、最長5年、3年、1年又は3月となっていますが、5年ごとに更新することが一般的です。

家族滞在による配偶者や子の帯同も可能です。

9 興行ビザ

興行ビザは、俳優・歌手、ダンサー、プロスポーツ選手やそのトレーナーなど、日本での芸能活動やスポーツイベント、ライブイベントなどの興行に関する方々を受け入れるために設けられている在留資格です。

興行ビザは、大きく三種類に分かれています。

1号:ライブハウス・コンサート・キャバレーなどの演出家・歌手・ダンサー等

2号:プロスポーツ、モデル出演等

3号:映画製作・宣伝活動、レコーディング等

種類に応じ提出書類も審査期間も異なりますが、これまでの実績のある興行活動などの場合は、比較的審査機関も短くなる傾向があります。また外国での学歴や経験等も審査対象となっています。 その他の例には、サーカス団の方々、サーカス動物の飼育員やコーチ、映画撮影監督、演出家やその裏方である音響、照明、カメラマン、振付師などが考えられます。

在留期間は、30日、3月、6月、1年、3年となっています。

10 医療ビザ

医療ビザは、医療関係の業務に従事される方々を受け入れるために設けられた在留資格です。そのため医療系の日本の国家資格を取得していることが条件となります。該当する方々は、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士などです。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。※医療ビザは医療滞在ビザ(特定活動)とは異なります。

11 研究ビザ

研究ビザは、日本の民間又は国の機関等との契約に基づいて研究などを報酬を得て行う研究者のための在留資格です。

政府関係機関や企業などの比較的重要な研究部門において活動することが想定されます。日本の大学等で研究、指導等を行う場合は「教授ビザ」となります。また日本において収入を伴わない学術・芸術上の研究活動などは「文化活動ビザ」となります。

在留期間は、3月、6月、1年、3年となっています。

12 教育ビザ

教育ビザは、日本における外国語教育の国際化を担うため小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の教員や専修学校や各種学校など、教育機関において語学教育やその他の教育を行う語学教師を受入れのために設けられた在留資格です。

また大学や高等専門学校において教育等を行う場合は「教授ビザ」となり、英会話スクール等に講師として勤務する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」となりますので、注意が必要です。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。

13 法律・会計業務ビザ

法律・会計業務ビザは、外国籍の方で、弁護士、公認会計士・税理士・司法書士・行政書士などの11の法律上の資格を有する方が業務を行うための在留資格です。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。

14 外交ビザ

外交ビザとは、日本国との外交関係を維持発展させるべく派遣される外国政府の外交官、領事官、外交使節と同様の特権や免除を受けている者、そしてこれらの家族などが、日本に在留するための在留資格です。外交ビザで在留中の方は、法律上の中長期在留者でないことから、在留カードはなく、退去強制等の対象からも除外されています。

また家族には、配偶者(内縁・同性パートナーを含む)子(成人・養子含む)、父母などが該当し、在留資格は、家族滞在ビザではなく、外交ビザです。また、家事使用人・コック・運転手等も、特定活動ビザを取得するこによって帯同することが可能です。

在留期間は、外交活動の期間となっています。

15 公用ビザ

日本国政府の承認した外国政府や国際機関の公務に従事する方、その方と同一の世帯に属する家族の構成員として活動するための在留資格です。外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関から公の用務で派遣される方、その家族が該当します。家族は、家族滞在ビザではなく、公用ビザでの帯同となります。 外交ビザ同様、家事使用人等も、特定活動ビザを取得するこによって帯同することが可能です。

在留期間は、15日、30日、3月、1年、3年、5年となっています。

16 教授ビザ

教授ビザは、日本の大学、これに準ずる機関、高等専門学校において、報酬を得て研究や研究の指導、教育をする場合に必要となる在留資格です。大学教授や講師、助手、研究者などが該当します。報酬を得ずに、研究活動を行う場合は、文化活動ビザや短期滞在が該当します。

教育ビザが、小学校・中学校・高等学校等の機関で活動するための在留資格であることとの比較に注意しましょう。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。

17 芸術ビザ

芸術ビザとは、芸術分野の国際交流の促進や技術向上を目的として創設されました。収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動で、在留資格「興行」に該当しないものが該当します。

該当例としては、作曲家、編曲家、作詞家、画家、彫刻家、小説家、著述家、写真家、又は音楽・美術、文学や演劇・映画、その他の芸術活動の指導者が考えられます。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。

18 宗教ビザ

宗教ビザとは、宗教上の活動を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣された外国人が、日本において布教等を実施することを目的とする宗教家の活動が該当します。例としては、僧侶、司教、宣教師、神父などの宗教家や日本に本部を置く宗教団体から招聘された人です。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。

19 報道ビザ

報道ビザとは、外国の報道機関から派遣された記者やカメラマンなどが日本で取材活動や報道を行うことを可能とすることを目的としています。いわゆる報道の自由を保障することが国際社会の中で重要な位置づけでことであることを示しています。外国に本社を置く報道機関から派遣された外国人の記者、報道カメラマン、特派員、アナウンサー、ジャーナリストなどが対象となります。

在留期間は、3月、1年、3年、5年となっています。

外国人労働者が注意すべき就労制限

資格外活動のリスク

現在在留外国人が有している在留資格は、就労内容が限定されており、それ以外の就労は禁止されています。

そのため、留学ビザ、家族滞在ビザのように就労が不可とされている方々や現在就労資格を得て在留されている方についても、他の報酬を得る活動をおこなう場合、「資格外活動許可」を得る必要があります。資格外活動許可を得ずに、他の報酬を得る活動を行った場合、資格外活動違反(資格外活動罪)となり罰則の対象となります。

具体的には大きく分けて次の二つあります。

(1)包括許可

1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動についての申請。1週間に28時間以内という制限があるため、アルバイト的な活動が想定されます。しかしながら、この時間を超えてしまう方もおり、その後の在留資格の更新や変更、転職等の際に発覚し、不許可となる場合があります。

(2)個別許可

上記(1)に掲げる範囲外の活動について許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行う時は、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。

資格外活動の許可の対象となる方の例

① 留学生が就業体験のインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合

② 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)

③ 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

資格外活動違反の罰則は、3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金により退去強制自由にも該当します。さらに、その後の在留期間更新等が不許可となる可能性が非常に高くなってしまいます。

いつの間にか、資格外活動違反になっていた!ということの無いように十分に注意し、確認等を徹底することが大切です。

不法就労のリスク

不法就労とは、その外国人のみならず、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

不動就労のケースとしては以下のケースが考えられます。

①不法滞在者が生活の為に働くケース。(密入国者やオーバーステイ者)

②入管庁から許可を受けていないのに働くケース(留学生が資格外活動を得ずにアルバイトをする)

③入管庁から認められていた範囲を超えて働いてしまうケース

(外国料理のコックとしての就労は認められている人が、工場での単純労働者として働いてしまう。)

事業主が雇用時に不法就労であることを知らなかったとしても、不法就労助長罪となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられます。在留カードを確認していないなど過失がある場合には処罰を免れません

不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主は、退去強制の対象

ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金

外国人を雇用する場合は、外国人の方の任意にははりますが、在留カードを確認することを徹底しましょう。

まとめ

上記に挙げた19種類の就労可能な在留資格がありますが、それ以外で働くことが可能なビザは、前述の身分・地位に基づく在留資格、法務大臣が個別の活動ごとに特に定めた特定活動ビザ(特定活動46号や53号デジタルノマド)などです。

それぞれの在留資格にはその活動内容の範囲があり、外国人労働者の就労内容によって、どの在留資格が適切なのかを十分に検討し判断する必要があります。

またこれからの働き方や大きく言えば、外国人の皆様ご自身が今後どうなりたいのか、目標などの人生設計も考えた上で、リスクも含め、中長期的に生活設計を考えることも重要ではないかと思います。